- Lettre du 9 avril 2014 à M. Georges Képénékian, Premier adjoint , délégué à la Culture de la ville de LYON

- Dolet dans notre histoire :

Etienne Dolet écrase l'antre de la superstition

Un ennemi pour la droite catholique

Conduire l'engagement d'Herriot à son terme

Des obstacles subsistent-ils ?

Les paroles sont fugitives

Bianca Tangaro : La présentation de l'Anthologie

Bianca Tangaro, après des études de philosophie à l’Université de Bologne, diplômée en philosophie de Lyon 3, est actuellement assistante d’édition chez Jacques André. C’est à ce titre qu’elle a préparé minutieusement la parution de l’anthologie, qu’elle s’est intéressée à Etienne Dolet. Elle a prononcé cette allocution lors de la séance.

L’Anthologie des œuvres d’Etienne Dolet proposée par Marcel Picquier, publiée chez Jacques André éditeur, permet d’accéder à un héritage par chance arraché au feu de l’Inquisition de Toulouse au début du XVIème siècle. Ce qui reste de ce précieux héritage a fait l’objet d’études universitaires approfondies, de thèses de doctorat, d’actes de colloques, et Marcel Picquier décide aujourd’hui de lui donner nouvellement ou autrement vie. Cette anthologie se veut en effet « utile », puisque ce qui reste des textes d’Etienne Dolet est aujourd’hui difficile d’accès. Le lecteur curieux devait jusqu’à présent se plonger dans le catalogue compliqué de la BNF ou explorer les ressources disponibles sur Gallica, comme précise l’auteur. Mais, ce même lecteur peut aujourd’hui accéder aux Deux discours contre Toulouse, aux Carmina, aux Commentaires sur la langue latine, au Second Enfer par des extraits courts mais fondamentaux pour comprendre la pensée ou mieux la « libre » pensée d’Etienne Dolet en consultant cette anthologie.

Introduit aux textes par une biographie de l’auteur, le lecteur découvre d’abord les étapes saillantes d’une vie tumultueuse vécue entre l’Université de Padoue qui a imbibé Dolet d’humanisme, l’imprimerie, qui lui a permis de le transmettre, et la prison, qui lui empêché de continuer à le faire librement.

Dolet a en effet été emprisonné, puisqu’ au XVIème siècle entre la Réforme et l’Eglise, il choisit les Anciens. C’est en effet dans leurs textes qu’il trouve refuge à une époque où pour penser il faut se ranger du côté de l’une ou de l’autre. Dolet ne prend pas de parti. Ni catholique, ni luthérien, Dolet se range simplement « du côté de la libre pensée », comme l’affirme Marcel Piquier. Que signifie choisir la libre pensée ? Signifie retourner aux sources, retourner aux Anciens comme guides pour l’avenir. Toute la devise des humanistes est là. La redécouverte du savoir de l’antiquité, lui permet de mieux comprendre son époque et de la pousser au « sapere aude » (« ose savoir ! ») bien avant les Lumières, bien avant Kant. C’est pourquoi Dolet est pressé de traduire les Anciens, de les publier, les diffuser et le faire ainsi revivre.

Dolet, initié au matérialisme et au panthéisme classiques par les maîtres de l’Université de Padoue, se fait auteur, traducteur et aussi orateur à l’image de son modèle Cicéron, et fait également sienne la pensée de Lucrèce. Il affirme, comme l’épicurien, la néantisation de l’âme avec la mort du corps.

Dolet « parle la langue franchement païenne qu’on parlait à Rome impunément sous Léon X et qu’on reparlera en France au temps de Voltaire » affirme Buisson, précieusement cité par Picquier. Ce sera précisément cette langue, tout comme ses thèses, qui lui coûteront la vie.

Le lecteur est par la suite guidé, selon un ordre chronologique, à travers les extraits des textes accompagnés par une présentation de Marcel Picquier. Des premiers discours au dernier cantique rédigé en prison, cette anthologie amène à la découverte de l’imprimeur lyonnais et nous renseigne sur les sentences prononcés sur son sort par les tribunaux et par l’histoire.

Au lecteur on lègue ainsi aujourd’hui un héritage qu’on qualifie de précieux non seulement parce que les textes survécus à la barbarie de l’Inquisition sont rares, mais aussi parce que c’est dans l’esprit du lecteur que la devise de Dolet trouvera sa réalisation : celui qui osera savoir sera le passeur des valeurs humanistes. Cette anthologie permet ainsi de répondre à un besoin plus que jamais actuel de réfléchir à ce qu’est la liberté de pensée, à la liberté d’expression, à la laïcité et à la dette que nous avons envers les Anciens.

----------------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°28 - avr 2016

La parution de l'ANTHOLOGIE

Les libres-penseurs ont toujours revendiqué Dolet pour un des leurs. A juste titre. Dans la période 1880-1914, l’humaniste est ainsi devenu un héros de la République. Des centaines de communes ont donné son nom à des rues ou des établissements culturels au grand scandale des bien-pensants. Quand les élus municipaux de Paris, Orléans et Lyon ont voulu ériger des monuments en honneur de Dolet et de la Libre-Pensée, les représentants de la droite et de la presse catholiques ont conduit des campagnes violentes contre l’humaniste accusé d’être un criminel aux mœurs infâmes.

La page de titre de la brochure ci-contre témoigne de l’âpreté du combat politique. Dolet est un géant debout devant une église naine, accompagné de la formule anticléricale :

« Etienne Dolet écrase l’antre de la superstition ».

On est en 1907. Le conflit entre l’Etat et l’Eglise catholique, ouvert par la Révolution Française, vient d’être tranché par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, mais le parti clérical entend bien retrouver sa place et ses privilèges.

Pour ce qui regarde Dolet, le ton a bien changé, de nos jours, mais le qualifier, comme nous le faisons, de « libre-penseur » et « laïque » avant la lettre, demeure taxé d’anachronisme ou de manquement à la neutralité de la recherche.

La parole à Ferdinand BUISSON

Protestant-libéral

Un des pères-fondateurs de l’école laïque,

Président de la Libre-Pensée en 1903

Dans sa thèse publiée en 1891, Buisson explique les haines liguées contre l’humaniste.

« Faut-il croire qu’il était entré dans la vie avec trop de fracas par ces deux fameuses harangues de Toulouse où tout ensemble il protestait avec toute la fougue de ses vingt-quatre ans contre le supplice du luthérien Jean Caturce, flagellait la « barbarie » des « furies de Toulouse », raillait sans ménagement les superstitions catholiques « dignes des Turcs », traitait aussi dédaigneusement les nouveautés luthériennes, et se présentait lui-même ouvertement comme le disciple de la Renaissance italienne, fidèle à l’esprit de l’université de Padoue, c’est-à-dire au pur paganisme ? »

« [...] l’attitude qu’il avait prise... lui ôtait tout appui. A une heure où la lutte s’engageait nettement entre les deux esprits, entre l’Eglise et la Réforme, il fallait si l’on voulait prendre part à la mêlée, appartenir à l’un des deux camps. Dolet s’y refuse, et il n’en prétend pas moins intervenir. Il prend parti pour les anciens, c’est-à-dire contre les catholiques et contre les protestants. Il vient cinquante ans trop tard ou deux siècles trop tôt : il parle la langue franchement païenne qu’on parlait à Rome, impunément sous Léon X et qu’on reparlera en France au temps de Voltaire. »

Rien, depuis que ces lignes ont été écrites, n’est venu les contredire. Certes, Dolet a multiplié, tout au long de sa vie, les protestations d’orthodoxie pour tenter d’échapper à l’Inquisition mais sa fidélité profonde, c’est « la profession de foi d’un philosophe désireux de s’affranchir de tout carcan idéologique » - selon le mot de Catherine Pèzeret, la traductrice des Carmina, à propos de l’épigramme « Au livre » adressée à ses détracteurs :

1. « ...] Dis à Zoïle

Que je suis homme de toutes les heures et que je me plie

A n’importe quel genre de vie :

Pas plus stoïcien qu’épicurien, si le cas s’y prête.

Vivre libre, c’est vivre.»

Aucune référence chrétienne. Le Cantique sur sa Désolation et sa Consolation, écrit en prison, quand sa vie était saccagée, sa famille perdue, ses livres détruits, sous la menace immédiate de la torture et du bûcher, n’infirme pas la pensée de toute une vie. Dolet sera condamné, notamment, comme épicurien. N’avait-il pas appris, chez Lucrèce, que les atomes de l’âme se dissipent, à la mort, avec ceux du corps, ce qui avait pu l’inciter à la formule « Après la mort tu ne seras plus rien du tout », avec les trois mots de trop : « rien du tout » ! Pas d’âme immortelle, pas de religion !

En tout cela, rien d’autre que l’exercice d’une pensée qui se voulait libre.

Buisson a raison : après le massacre des Vaudois en 1545, son sort est scellé, la réaction catholique va triompher : « le bûcher d’Etienne Dolet dressé sur la place Maubert apprendra au monde qu’il n’y a plus rien à espérer désormais, aussi bien pour la Renaissance que pour la Réforme. »

Le Musée virtuel du Diocèse de Lyon affirme pourtant que Dolet est seul responsable de sa mort :

« Etienne Dolet joue la provocation, il le paye de sa vie en 1546 » (Gilmont, 2006) 4. Ce jugement relève de la même mauvaise foi qui attribue encore la condamnation de Galilée à son entêtement de savant.

Place à la lecture. Marcel Picquier

----------------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°27 - déc 2015

Préface de l'Anthologie des Oeuvres d'Etienne Dolet

----------------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°26 - mars 2015

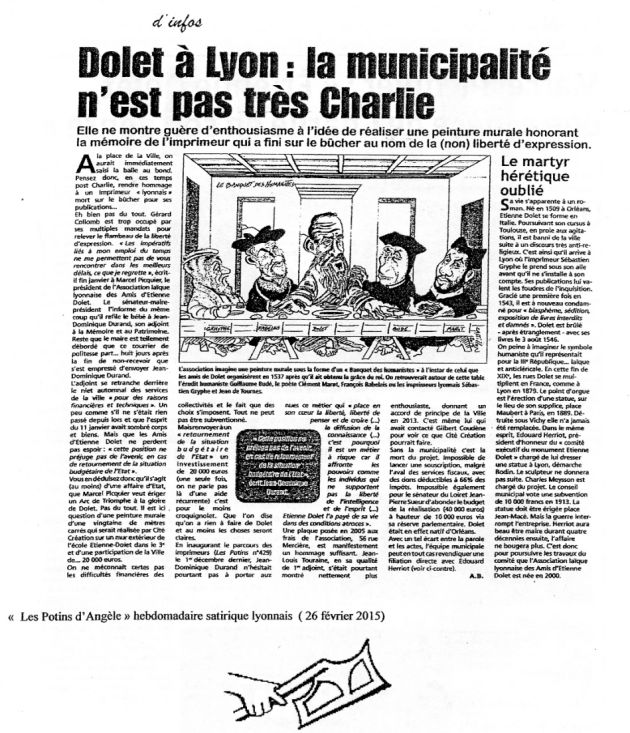

Les Potins d'Angèle - hebdomadaire satirique lyonnais - 26 février 2015

----------------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°26 - mars 2015

Le Progrès de Lyon du 6 février : "Etienne Dolet, une espèce de Charlie en son genre"

Lettre décidée par l'Assemblée Générale de l'Association

à Gérard Coulomb, maire de Lyon

Lyon, le 7 mars 2015

Objet : Peinture murale d » Le Banquet des Humanistes »

Monsieur Gérard COLLOMB, sénateur du Rhône, maire de la ville de LYON

Monsieur le Maire,

Je vous écris sur mandat de l’Assemblée Générale de notre association qui s’est tenue le 26 février avec à son ordre du jour, en premier point, la peinture murale, le « BANQUET DES HUMANISTES », que nous avons proposé de réaliser, en collaboration avec la mairie, sur la façade de l’école DOLET, voilà déjà trois ans.

Nous avons dû constater que ce beau projet est ruiné (voir note) si la décision de refus qui nous a été signifiée par la Direction Générale des Services le 27 octobre dernier n’est pas révisée.

Manifestement, Monsieur le Maire, la recherche d’une solution dépend de vous et nous aurions pu croire, d’après votre lettre du 30 janvier 2015, que vous alliez dans ce sens, en nous renvoyant, faute de temps pour nous recevoir, à votre adjoint au Patrimoine, à la Mémoire et aux Anciens Combattants, M. Jean-Dominique DURAND, afin qu’il nous informe « des suites que nous pourrons réserver à votre démarche ». La formulation semblait correspondre aux déclarations que vous aviez faites à certaines personnes, dont moi-même, que la décision de la DGS pouvait être revue.

Hélas ! je ne sais en raison de quelle confusion, M. DURAND avait devancé votre ouverture par un courrier daté du 21 janvier qui nous affirmait que « dans le contexte financier actuel », il ne pouvait que répéter les propos de la Direction Générale des Services : notre projet ne serait pas retenu, en dépit des accords donnés, en juin 2013, par M. Jean-Louis TOURAINE, alors votre Premier adjoint, apportant un « avis favorable sur le principe de la fresque » et « son autorisation pour la réalisation ».

Tous les Lyonnais un peu informés des finances municipales conviendront que pour une ville, riche et prospère, de l’importance de Lyon, la modeste subvention sollicitée est peu de chose d’autant qu’il s’agit d’une oeuvre juste. Personne ne reprochera au pouvoir républicain de s’impliquer dans une œuvre de défense des libertés : nos Humanistes de la Renaissance ont tous été persécutés, DOLET a été tué, pour s’être rangés dans ce camp des libertés contre le fanatisme.

L’actualité nous donne malheureusement raison. L’infâme tuerie des 7-9 janvier derniers a remis au premier plan le geste politique – car il s’agit bien de cela – de défense de la liberté de penser et de la liberté d’expression qui relève des élus de la République. Deux journaux lyonnais l’ont compris et ont fait le rapprochement entre notre projet et la situation politique, en titrant, pour l’un : « Etienne Dolet, une espèce de Charlie en son genre » et pour le second : « Dolet à Lyon : la municipalité n’est pas très Charlie ». (pièces jointes), avec des articles qui soutiennent loyalement notre démarche.

Monsieur le Maire, il vous revient de faire ce geste, de vous déclarer « favorable » à la participation de la ville au « BANQUET DES HUMANISTES ». il manque ce mot dans votre courrier. Si vous le prononcez, alors un dialogue s’ouvrira, ce qui ne nous a pas été offert, jusqu’à présent, sur notre projet pour le préciser, s’il le faut, avec CITECREATION et améliorer son plan de financement.

Le monument en honneur d’Etienne DOLET voulu et subventionné largement par le maire Edouard HERRIOT n’a pas été érigé, place Jean Macé, en 1915, comme il était prévu, en raison de la guerre de 1914-18.

Nous ne pouvons douter que le maire Gérard COLLOMB, un siècle plus tard, permettra que l’œuvre du « BANQUET des HUMANISTES » qui entend réparer, très modestement, cet accident historique, sera heureusement réalisée.

Nous vous prions, Monsieur le Maire d’agréer nos salutations républicaines.

Marcel PICQUIER, président de l’Association

Note : Si la municipalité ne s’implique pas, la subvention sénatoriale sera perdue ainsi que la possibilité d’ouvrir une souscription bénéficiant d’un crédit d’impôt. La Direction Régionale des Finances Publiques a rangé la fresque dans les œuvres d’intérêt général et accorde ainsi aux donateurs répondant à la souscription ouverte par notre association le bénéfice des dispositions favorables au mécénat (crédit d’impôts de 66 %).

----------------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°26 - mars 2015

L'Assemblée Générale du 26 février 2015

Un succès, 20 présents, avec 9 excusés pour maladie ou en voyage. L’association compte 80 membres, dont 40 % hors de l’agglomération lyonnaise et dans tout le pays. De nombreux témoignages de soutien et de félicitations pour notre « ténacité ».

POUR L’AVENIR, le projet de peinture murale, jugé plus actuel que jamais, en raison des événements, est maintenu. Nous ne renoncerons pas. Nous nous félicitons de l’appui reçu de la presse lyonnaise et de certains élus, comme Jean-Pierre Sueur et Jean-Louis Touraine. Il est clair, pour chacun, que l’argument de l’austérité budgétaire ne peut aucunement justifier le refus de la mairie d’accorder au « Banquet des Humanistes » une modeste subvention surtout quand on connaît les subventions très importantes attribuées par la municipalité à d’autres associations ou institutions.

Une nouvelle lettre sera adressée à Gérard Collomb. Jusqu’à présent, il n’a jamais formulé d’avis personnel, par écrit. Seulement oralement, dans des a parte. Nous lui demandons expressément de le faire, de se déclarer « favorable », ce qui permettrait de finaliser le projet avec les adjoints concerné et son administration, d’obtenir la subvention du Sénat et d’ouvrir notre souscription.

L’édition de l’anthologie – un ouvrage d’environ 160 pages dont la rédaction est achevée –est relancée. Nous souhaitons un prix modéré.

----------------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°26 - mars 2015

L’Association laïque lyonnaise des Amis d’Etienne Dolet, depuis plusieurs années, plaide auprès de la mairie de Lyon pour qu’elle participe à la réalisation d’une peinture sur le mur de l’école publique de la rue Dolet (3ème arrond.), rappelant que l’imprimeur-humaniste et ses amis, ont combattu pour la liberté de penser et la liberté d’expression et ont été soumis à la censure et aux persécutions.

Un accord de principe avait été réalisé avec le Premier adjoint, M.Jean-Louis TOURAINE, confirmé par son courrier du 3 juillet 2013.

Après les élections municipales, nous avons demandé, un nouveau rendez-vous auprès de M. Georges KEPENEKIAN, nouveau Premier adjoint, adjoint à la Culture. Nous avons proposé un plan de financement. Nous n’avons jamais éte reçus. La réponse a été faite par la Délégation Générale des Services le 27 octobre 2014. Il n’y a pas de reniement proprement dit de l’accord passé, mais il nous est signifié que le projet n’entre pas dans les priorités :

" Aussi, malgré l’intérêt de ce projet, il ne nous est pas possible de donner une suite favorable à votre demande ».

Nous avons poursuivi nos démarches. Vainement. Il paraît pourtant évident que les derniers événements donnent à la réalisation de l’oeuvre une haute valeur pédagogique et politique.

La défense de la République et de la paix civique ne peuvent en aucune façon résider dans cette grave dérive politique qui consiste à faire appel à des forces cléricales, à leur attribuer des subventions, fastueuses parfois, à leur confier des tâches qui relèvent des institutions républicaines dans le domaine de l’école, des aides sociales etc. Il s’agit de la paix civique, il s’agit de l’application loyale de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905.

Article premier : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes […]

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte.[…]

Monsieur le Maire,

Monsieur le Premier adjoint,

Monsieur l’adjoint à la Mémoire,

MMes & MM. les élu(e)s de la municipalité de LYON,

réalisons ensemble la peinture murale du « Banquet des Humanistes »

Association Laïque Lyonnaise des Amis d’Etienne Dolet-

chez M. Picquier 7 avenue Berthelot 69007 Lyon – tel 0478589280

www.amis-etienne-dolet.com

Facebook : Etienne Dolet vivant

LYON et PARIS ont contracté une dette envers Dolet.

Lyon pour avoir abandonné l’érection du monument attendu,

Paris pour ne l’avoir pas reconstruit.

QUE VONT DECIDER LES ELUS DE LYON ?

Chacun approuveera ces paroles. Si elles ne sont pas que des paroles.

Le 19 mai 1889 : lors de l’inauguration du monument DOLET place Maubert à Paris, Emile Chautemps, président du Conseil municipal de Paris avait eu ces mots :

« Les paroles sont fugitives »

« Les paroles sont fugitives, et le Conseil municipal de Paris a voulu qu’un monument impérissable fût élevé sur le lieu même du martyr de Dolet, afin que les générations futures eussent sans cesse présente à la mémoirel’horreur du régime auquel nous avons été arrachés par la Révolution française ».

M. Jean-Dominique DURAND, adjoint au Patrimoine, à la Mémoire et aux Anciens Combattants à la mairie de Lyon, a tenu un tout autre discours, en inaugurant le 1er décembre dernier, des plaques de rue, voulues par les Amis du Musée de l’Imprimerie, en honneur des imprimeurs de la Renaissance à Lyon.

« Rendre hommage à des imprimeurs, c’est pour la Ville de Lyon, rendre hommage à l’humanisme, non pas seulement à l’humanisme […] mais à tous ceux qui, tout au long de notre histoire ont voulu placer l’homme, la personne humaine, au cœur de la construction de notre cité.

En effet, le métier d’imprimeur place en son coeur, la liberté, liberté de penser et de croire. Il place en son cœur la diffusion de la connaissance, la mise à la disposition du plus grand nombre, la connaissance, qu’elle fût religieuse, scientifique ou technique. C’est pourquoi il est un métier à risque, car il affronte les pouvoirs comme les individus, qui ne supportent pas la liberté de l’intelligence et de l’esprit. Parmi ceux à qui nous rendons hommage aujopurd’hui, plusieurs ont connu les affres de la censure parfois la prison, ou l’exil. Etienne Dolet l’a payé de sa vie dans des conditions atroces. Les imprimeurs ont porté haut les idéaux au XVIIIème siècle. La lutte pour la liberté de l’imprimerie et de la presse ne cesse jamais de la Révolution à la IIIème République, de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens du 26 août 1789 à la loi du 29 juillet 1881 qui pose les fondementsde la liberté. »

Un changement de ton ?

Cette assertion qui consiste à rendre la victime responsable de son supplice semble signifier que l’Eglise n’a pas révisé le jugement prononcé par l’Official, ou Tribunal ecclésiastique, du Diocèse le 2 octobre 1542. Accusé de « pravité hérétique », convaincu d’être « impie, scandaleux, schismatique, hérétique, fauteur et défenseur des hérétiques et erreurs, pernicieux à la chose publique », l’humaniste est abandonné au bras séculier pour être mis à mort. Il y échappera, par grace royale, mais réemprisonné, trois mois après sa libération, il mourra comme blasphémateur le 3 août 1546.

Les journalistes de Charlie-Hebdo ont eux aussi été exécutés pour blasphème.

Le Musée virtuel du Diocèse de Lyon porte cette inscription, en conclusion des lignes consacrées à l’imprimeur-humaniste :

« Etienne Dolet joue la provocation. Il le paye de sa vie en 1546. (GILMONT, 2006) »

Des obstacles subsistent-ils ?

Edouard Herriot devant le Conseil municipal le 4 novembre 1913 :

« Pourquoi refuserions-nous un hommage à un homme qui honore l’histoire de notre patrie locale ? ».

Conduire l'engagement d'HERRIOT à son terme

Depuis, l’association a apposé une plaque commémorative rue Mercière, en 2005. Elle a arraché, au bout d’une campagne de deux ans, avec l’appui de nombreuses mairies possédant une rue Dolet – dont celle de Lyon - le timbre Dolet en 2009, commémorant le cinq centième anniversaire de sa naissance. La même année la mairie a apporté son aide au Colloque universitaire international organisé par LYON2 et à l’exposition DOLET de la Bibliothèque Municipale.

Les Amis d’Etienne Dolet sont certes reconnaissants à la municipalité Gérard COLLOMB d’avoir accepté d’apposer de nouvelles plaques dans la rue Dolet en 2004. Le maire de Paris, Bertrand Delanoé, allait imiter cet exemple à notre demande.

L’Association des Amis d’Etienne Dolet, depuis sa fondation, en l’an 2000, s’est efforcée de restaurer la mémoire de Dolet à Lyon. En somme, depuis l’initiative du maire laïque Antoine Gailleton, en 1879, après l’ abandon du monument voulu par Herriot et sa majorité municipale, en 1915, la personne de Dolet était tombée dans l’oubli. Un « oubli » qui était allé très loin : un imposant buste en marbre de l’humaniste enregistré au musée des Beaux-Arts de la ville en 1901, transféré en 1935 au musée Gadagne, a disparu mystérieusement, au cours de la guerre 1939-1945 Il ne s’agit évidemment pas de hasard.

Restaurer la mémoire de DOLET

Note : Jean Zay, dont la dépouille vient d’être transférée au Panthéon, avait été assassiné par la Milice de Vichy. Fidèle à sa mémoire, Jean-Pierre SUEUR, ancien maire d’Orléans, ancien ministre, sénateur PS du Loiret, soutient notre projet qu’il a défendu auprès de son collègue au Sénat, Gérard COLLOMB. Il a promis une subvention du Sénat si la Mairie donne suite au projet.

Après la guerre de 39-45 et la destruction de la statue de Paris, il n’y avait plus en France pour célébrer DOLET que le médaillon de bronze qui figure sur la porte monumentale de la Bibliothèque municipale de Toulouse…et des plaques de rue.

La haine contre DOLET n’était pas retombée dans les années 30 : l’écrivain Marc Chassaigne ne vient-il pas de faire éditer, en 1930, une biographie, largement diffusée, très hostile à DOLET, justifiant sa condamnation à mort ? Le même écrivain devait s’attaquer également à la mémoire du Chevalier de la Barre.

Ce sera le même charivari, à Orléans, ville natale de DOLET, quand les Républicains en 1934 voteront pour le buste de DOLET qui sera inauguré en présence de Jean Zay , en 1933. Détruit sous Vichy, il fut rétabli en 1957, après la guerre.

L’humaniste, dans le même temps, était la cîble permanente de la droite catholique.

Quand la municipalité de Lyon sous le mandat d’Antoine GAILLETON, en 1879, donne le nom de DOLET à la rue des Moines, les insultes fusent .

Pour l’historien A. Steyert : « L’ignorance de nos édiles peut seule les excuser. Dolet était un savant mais […] c’était un homme haineux, violent, brutal et décrié pour ses habitudes ignobles […]. Ce n’est pas pour cela, il faut l’espérer que nos édiles ont donné son nom à une rue de la Guillotière, à moins qu’ils n’aient voulu marquer ainsi une analogie morale entre ce personnage et une certaine classe sociale qui habite ce quartier… ».

La haine de classe ne se cache pas. M. Steyert est un bourgeois catholique du 2ème , la Guillotière, quartier de mission pour l’Eglise, est habitée par des ouvriers .

En inaugurant le monument de la place Maubert, en 1889, Emile Chautemps, s’adressant aux opposants à la République, rêvant d’une Restauration monarchique, portera ce jugement :

« Vainement, dans vos journaux et dans les brochures que vous répandez depuis quelques mois à profusion , essayerez-vous de donner le change à l’indignation publique , et de nous présenter Etienne DOLET comme un ivrogne, un homme immoral et un assassin ; personne ne s’y trompera… ».

Les élus de l’opposion catholique voudront transformer la salle du Conseil municipal de Lyon en tribunal condamnant DOLET, le 4 novembre 1913, quand Edouard Herriot fera voter un crédit de 10 000 F pour l’érection d’un monument DOLET à Lyon.

Un ennemi pour la droite catholique

L’ illustration ci-contre et sa formule choc ont appartenu à la brochure de préparation du Congrès régional de la Libre Pensée à Grenoble, en 1907.

Elle est caractéristique de l’époque. Le monument de la place Maubert, le tableau du Douanier Rousseau en témoignent : la notoriété de Dolet – comme ami des travailleurs de l’imprimerie et martyr de l’Inquisition - était très grande, surtout dans les années 1880-1914. Des centaines de communes avaient alors choisi de donner son nom à des rues et à des écoles.

La mise au pas du cléricalisme (laïcisation des écoles, des hôpitaux, combat des Dreyfusards, instauration de la loi de séparation) avait été la conclusion d’un long combat politique, dont DOLET était devenu l’emblème républicain.

Le quotidien lyonnais a eu raison de publier l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. L’attentat meurtrier du 7 janvier contre des journalistes nous remet en mémoire que les liberté d’opinion, de penser, d’expression sont des conquêtes de la démocratie, imposées aux religions et aux tyrannies. Il nous rappelle les martyrs de ce combat séculaire auquel DOLET a participé.

DOLET dans notre histoire

Etienne DOLET écrase l'antre de la superstition

Restaurer la mémoire de DOLET

participe au combat pour les libertés

Et aujourd'hui ?

Dolet avait écrit : « Il ne nous manque que l’antique liberté de penser » et n’avait pas craint de ridiculiser les superstitions de l’Eglise, les moines ignorants, la censure imbécile des docteurs en théologie de la Sorbonne et la cruauté des tribunaux de l’Inquisition.

Aux yeux des Inquisiteurs, il était un blasphémateur. Pour ses accusateurs, tout comme les caricaturistes de Charlie, il avait blasphémé. Il méritait la mort...

Ce tableau naïf du Douanier Rousseau est de 1907. Son optimisme n’allait pas tarder à être démenti par la guerre de 1914. Son intérêt pour nous est ailleurs.

Des enfants de toutes origines dansent joyeusement autour de la statue d’Etienne DOLET.

Au lendemain du vote de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, le martyr de la Renaissance, tué par le fanatisme religieux, Etienne DOLET, est devenu la figure emblématique de la République et des Libertés.

----------------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°25 - jan 2015

Pour un hommage de Lyon à Etienne Dolet et à ses amis Humanistes et Imprimeurs de la Renaissance combattants de la

Liberté de penser et de la Liberté d'expression

-----------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°24 - juillet 2014

Du "problème de l'incroyance" à "l'étrange liberté"

Un de nos amis, Jean-Loup Kastler nous a fait parvenir une étude dont nous extrayons deux extraits. Ce travail remet en question la fameuse thèse de Lucien Febvre selon laquelle l’incroyance a été impossible au XVIème siècle car les hommes étaient sous l’emprise totalitaire de la religion et ne disposaient pas de l’« outillage mental » nécessaire. (Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais (1942)). Mais Dolet ?

« Dolet, n’est qu’une anomalie, un homme de mauvais caractère dans une époque où l’incroyance reste impossible voire un fou habité par un délire paranoïaque. »

J-L Kastler souligne, par ces mots, que Febvre - qui ne sera pas le seul sur cette orientation - s’efforce de se débarrasser du contre-exemple à sa thèse qu’a été Dolet en en donnant un portrait très antipathique. Febvre, ajoute-t-il, ne dit pas un mot du cas pourtant bien connu de Jacques Gruet (note 1), athée résolu, condamné et tué à Genève en 1547, pas plus qu’il ne tiendra le moindre compte des recherches universitaires qui le contredisent (note 2).

Nous remercions notre ami et nous invitons à lire son étude en ligne sur Internet (note 3).

note 1 : cf. sur Gruet, La Doloire n°11, avril 2008 - ou sur le site

note 2 : Henri Busson, « Le rationalisme dans la littérature Française de la Renaissance » thèse publiée vingt ans avant celle de Febvre

note 3 : Jean-Loup Kastler, Professeur au Lycée International de Fernay-Voltaire. « Du « problème de l’incroyance » à « l’étrange liberté » », ThéoRèmes [En ligne]. URL : http://theoremes.revues.org/537

Extraits de l’étude de Jean-Loup Kastler

1 - Marguerite Yourcenar et Zénon dans l'Œuvre au Noir (note 4)

« Marguerite Yourcenar est à notre connaissance la première, en France, à avoir tenté de proposer une nouvelle manière d’approcher la question de l’irréligion à l’époque moderne en réfléchissant sur la part du contexte répressif dans la manière dont les individus peuvent exprimer leur incroyance. Dans L’Œuvre au noir, elle tente de reproduire de l’intérieur l’épaisseur de l’expérience subjective d’un incroyant ou du moins d’un hérétique. Elle s’en explique de la manière suivante dans les notes qui accompagnent son roman: « L'Œuvre au noir » est une tentative de montrer cette étrange liberté qui se développe peu à peu en nous, quand nous ne lui refusons pas l'existence, et qui permet d'échapper à certaines tyrannies et d'être quelles que soient les circonstances nous-mêmes, mais meurtris, déformés, presque défigurés par la coutume et la nécessité » [Yourcenar 1968, p. 346].

Cette manière de voir les choses initie une approche plus pragmatique qui prend le relais d’une approche trop structurale. Elle introduit en effet un doute salutaire dans le rapport aux sources pour l’historien en soulignant que ce qui peut être dit voire écrit à une époque donnée ne recoupe que partiellement ce qui peut être pensé et dont il est possible se faire une idée en prenant en compte l’épaisseur historique de la culture de ce temps : elle insiste en ce qui concerne le XVIe siècle sur l’importance de l’héritage antique qui donne sens aux mots utilisés par les humanistes (question de la connotation). Faire l’histoire de l’athéisme ou de toute forme de pensée indépendante, ce ne serait donc pas seulement faire l’inventaire de tous les énoncés qui y correspondent mais aussi mettre en évidence les stratégies de contournement ou d’adaptation des individus face aux dispositifs répressifs institutionnels ou linguistiques. Le roman va très loin dans ce sens car il fait du suicide du persécuté un signe du maintien de son indépendance intellectuelle » (note 5).

note 4 : Dans la Doloire n°3 de mai 2003 ou sur le site l'article de notre ami Pierre Girod " Etienne Dolet, personnage de l'œuvre au noir de Marguerite Duras"

note 5 : Zénon, l’humaniste de l’œuvre au noir, prisonnier de l’Inquisition, se suicide pour demeurer fidèle à lui-même. Ce n’est qu’une hypothèse, mais Des Périers, l’auteur du Cymbalum Mundi, qui se serait suicidé vers 1543 ne se serait-il pas donné la mort pour des raisons semblables ?

2 - « La foi du Charbonnier est un mythe »

« A vrai dire, les véritables mutations historiographiques en ce qui concerne l’étude de l’incroyance au XVIe siècle ne font pas référence dans un premier temps à la culture des élites. Ce sont plutôt des travaux de microhistoire consacrés aux cultures populaires qui permettent une remise en cause radicale de la thèse de Lucien Febvre. De ce point de vue, l’œuvre de référence est le livre consacré par l’historien Carlo Ginzburg au meunier du Frioul Domenico Scandella dit Menochio [Ginzburg 1980]. Le meunier en question possède sa propre représentation de la création du monde qu’il explique aux juges de l’Inquisition de la manière suivante :

Tout était un chaos c’est-à-dire que terre, air, eau et feu étaient confondus ; et ce volume, en évoluant, constitua une masse, à peu près comme se forme le fromage dans le lait, et tout cela devint des vers, dont quelques-uns formèrent des anges et […] parmi ce nombre d’anges il y avait encore Dieu, créé lui aussi en même temps à partir de la masse et il fut fait seigneur avec quatre capitaines : Lucifer, Michel, Gabriel et Raphael. Ce Lucifer voulut se faire seigneur comparable au roi, ce qui était réservé à la majesté de Dieu, et Dieu pour punir son orgueil commanda qu'il fût chassé du ciel avec tous ses partisans […] Dieu fit ensuite Adam et Ève, et des gens en grand nombre pour tenir la place des anges qui avaient été chassés. Comme la multitude ne respectait pas ses commandements, Dieu envoya son Fils, dont les Juifs s’emparèrent, et il fut crucifié [Ginzburg 1980, p. 38].

Carlo Ginzburg résume cette cosmogonie en parlant de « matérialisme religieux ». Il s’agit sans doute là davantage d’une forme de « mécréance » que d’« incroyance » à proprement parler. Cependant, il est nécessaire de souligner que ce livre et le cas particulier de Menochio constituent pour Carlo Ginzburg un prétexte pour critiquer l’histoire des mentalités trop uniformisante qu’a pu pratiquer Lucien Febvre dans le domaine de l’histoire des représentations religieuses. »

Extrait de la conclusion

« L’histoire de l’incroyance au XVIe siècle est un cas d’école qui a été marqué par de nombreuses polémiques successives et qui peut servir de référence à des spécialistes d’autres périodes. L’enseignement central des débats sur ce thème est que la peur de l’anachronisme ne doit pas conduire l’historien à identifier l’acceptable ou le dicible au pensable mais aussi que l’histoire des différentes formes de dissidence doit nécessairement prendre en compte les stratégies de détournement des acteurs qui cherchent à se créer des espaces de liberté par des chemins de traverse. C’est ce qu’on pourrait appeler « l’étrange liberté » bien décrite par Marguerite Yourcenar dans le cas de Zénon, le héros de son roman. C’est un phénomène qu’il faut étudier en lui laissant la chance de s’exprimer selon sa propre logique. »

Trois milliardaires propriétaires des moyens d’expression

Arnaud Lagardère, possède les éditions Hachette, Fayard, Grasset, Hatier, Hazan, Le Masque, Marabout, Pluriel, Stock, Le Livre de Poche, Larousse, Armand Colin, Dalloz et Dunod ; les magasins Relay, et Virgin ; les titres de presse Paris-Match, Elle magazine, le Journal du Dimanche, La Provence, Nice-Matin ; les stations radio Europe1, Europe 2, RFM ; les chaînes de télévision Canal J, MCM, Mezzo, Tiji, Match TV, la chaîne météo, CanalSatellite, Planète, Planète Future, Planète Thalassa, Canal Jimmy, Season, CinéCinéma, AlloCinéInfo et EuroChannel ; entre autres. Chiffre d’affaires en 2008 : 8,2 milliards d’€.

Martin Bouygues et sa famille possèdent les chaînes de télévision TF1, LCI, Odyssée, Eurosport, Histoire, UshuaïaTV, S Star, Cinétoile, Cinéstar, Télétoon, Infosport, Série Club, TF6, TV Breizh ; les sociétés de production de films : Téléma, Film Par Film, TF1 Film Production, les sociétés de distribution de films : TFM, la société d’édition vidéo : TF1 Vidéo, les magazines Tfou Mag, Star Academy, et pour la presse écrite quotidienne gratuite : Métro. . Chiffre d’affaires en 2008 : 32,7 milliards d’€.

Serge Dassault et sa famille possèdent Le Figaro, L’Express, le Figaro Magazine et Valeurs Actuelles. Chiffre d’affaires groupe en 2007 : 21 milliards d’€.

Avec ces 3 personnes nous avons le 1er éditeur de France, le 2ème libraire de France, le 1er quotidien de France, la 1ère chaîne de télévision de France si ce n’est d’Europe. Dans ce pays, la plus grande partie des médias est donc détenue par cinq empires financiers : Bouygues, Dassault, Lagardère, Bertelsmann (groupe RTL, M6), Vivendi-Universal (canal+, SFR).

De plus, l’article 19 de la Déclaration des droits de l’homme de 1948 indique : « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

Ne parlons pas de l’odieux espionnage informatique de la NSA révélé par Edward Snowden, criminel d’état aux USA, qui permet la collecte de données personnelles de millions de citoyens, ainsi que des institutions et chefs d'Etats étrangers. Ni même de Google qui sait tout. Big Brother est parmi nous. Contentons-nous de la presse.écrite, orale et télévisée.

-----------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°24 - juillet 2014

Les humanistes et la liberté d'expression

Au temps de Dolet et des humanistes ses amis, pour publier librement, il fallait, au risque de sa vie, se moquer de la censure de l’Eglise et de l’Etat, des tribunaux de l’Inquisition et de ceux de la justice royale.

On pourrait prétendre que dans les temps modernes la liberté d’expression est acquise, au moins dans les pays où ne sévit plus la toute puissance d’un pouvoir théocratique.

La loi républicaine du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a fondé juridiquement la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Notre ami René J., avec d’autres informations, utilisées ci-dessous (note 1) , nous fait parvenir un document de réflexion qui demeure certainement d’actualité bien qu’il date de 1880. Il stigmatise la loi non écrite de l’auto-censure. On sait que de bonnes âmes reprochent à Dolet de ne pas l’avoir appliquée et d’avoir ainsi provoqué la répression qui l’a tué.

« À New York, lors d’un banquet, le 25 septembre 1880, le célèbre journaliste John Swinton se fâche quand on propose de boire un toast à la liberté de la presse :

« Il n’existe pas, à ce jour, en Amérique, de presse libre et indépendante.

Vous le savez aussi bien que moi.

Pas un seul parmi vous n’ose écrire ses opinions honnêtes et vous savez très bien que si vous le faites, elles ne seront pas publiées.

On me paye un salaire pour que je ne publie pas mes opinions et nous savons tous que si nous nous aventurions à le faire, nous nous retrouverions à la rue illico.

Le travail du journaliste est la destruction de la vérité, le mensonge patent, la perversion des faits et la manipulation de l’opinion au service des Puissances de l’Argent.

Nous sommes les outils obéissants des Puissants et des Riches qui tirent les ficelles dans les coulisses.

Nos talents, nos facultés et nos vies appartiennent à ces hommes.

Nous sommes des prostituées de l’intellect.

Tout cela, vous le savez aussi bien que moi ! » (note 2)

En France, trois ou quatre milliardaires - voir ci-dessous -.sont propriétaires de presque tous les moyens d’expression et le contrôle de la pensée leur appartient largement. A la façon discrète que dénonçait ce journaliste américain.

La liberté d'expression étouffée

Finalement on en est toujours au même point. Même au XVIème siècle, le pouvoir n’avait pas toujours recours à la répression ouverte des hommes et des livres, comme dans le cas de Dolet. Une méthode plus douce a servi pour la suppression et la disparition du Cymbalum Mundi - dont l’auteur était protégé par la sœur du roi. La méthode demeure d’actualité, pour défendre les intérêts des puissants de ce monde appartenant à la finance, à la politique et à la religion.

« Les censeurs de la Sorbonne n’étaient pas des ânes (note 3) et ils ont parfaitement compris, comme plus tard Calvin, aussi perspicace que bien informé, et à vrai dire tous les lecteurs contemporains ou quasi-contemporains du texte, que ce qui était insidieusement visé dans ces dialogues habilement dépourvus d’ « erreurs franches contre la foi » mais « pernicieux » à souhait et donc à « supprimer », c’était le christianisme, à travers la personne de son fondateur. Il n’était pas question alors de le crier sur les toits mais de recourir à la bonne vieille « punition la plus humiliante pour un méchant livre et en même temps la plus utile pour les Fidèles » comme dit Baillet, qui « est de l’accabler sous le silence et sous les horreurs d’une éternelle nuit ».

Alors, oui, la peinture murale du Banquet des Humanistes entre dans le combat historique de la défense de la liberté d’expression.

note 1 : Ces informations datent de quelques années mais n'ont rien perdu de leur pertinence.

note 2 : Cité dans : Labor’s Untold Story, de Richard O. Boyer and Herbert M. Morais, NY, 1955/1979

note 3 : Alain Mothu, Les Visages du Christ dans le Cymbalum Mundi – ed. Droz, B.H.R. Tome LXXV p. 461

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°24 - juillet 2014

Au secours, les dominicains sont de retour

Le nom d’Etienne Dolet, « mort sur le bûcher », comme le rappellent aux passants les plaques de sa rue, a été donné le 2 juillet 1879 à l’ancienne rue des Moines ce qui déchaîna la colère des bien-pensants. Pour se réapproprier les lieux, ils firent construire une église, dite du Saint-Sacrement, au 15 de la rue Dolet, à partir de 1899 et obtinrent, sous le mandat de Michel Noir (note) , que le square à l’angle de la rue Dolet, reçoive le nom de Sainte-Marie Perrin, l’architecte de ce lieu du culte et de la basilique de Fourvière avec son maître Bossan.

Voilà que le bulletin paroissial, daté du 18 mai 2014 de cette paroisse, a publié un encart annonçant la commémoration solennelle de la fondation de l’ordre des Frères prêcheurs en 1215 par Saint- Dominique, il y a 800 ans. On lit : « Depuis son origine l’Ordre promeut le dialogue entre * Foi et raison humaine * Foi et beauté » * Foi et cultures * Foi et grandes traditions religieuses etc. » Les membres de cet ordre religieux ont-ils perdu la mémoire ? Ils écrivent que leur Ordre fut fondé « pour réagir contre les corruptions qui avaient atteint l’Eglise au XIIIème siècle (argent, pouvoir…) et pour annoncer l’Evangile de Jésus-Christ à toutes les formes de mal-croyances ou d’incroyances ».. Pas un mot de « repentance » - pourtant le mot est à la mode au Vatican - sur les féroces tribunaux de l’Inquisition et le rôle du dominicain, inquisiteur général du royaume, Mathieu Ory, dans la mise à mort de Dolet et de bien d’autres. Sur les 14 pages d’Internet consacrées aux nombreuses manifestations de cette commémoration qui vont s’étaler sur trois ans, deux lignes font une très discrète allusion aux « périodes plus sombres » de l’ordre. « Il sera connu parce qu’il fournira à l’inquisition ses principaux collaborateurs pour dépister et réprimer l’hérésie. » Le document reconnaît qu’ « au moment de la Révolution il n’aura guère de vigueur et disparaitra complètement en France ».

Nul ne peut être inquiété en France pour ses convictions, même religieuses, depuis la Révolution. Les Dominicains ont toute liberté d’organiser cette commémoration.

Les amis du malheureux Hylactor, qui n’a pas bénéficié des mêmes droits, se posent cependant quelques questions en découvrant la liste des soutiens à ces manifestations, dont beaucoup camouflent leur prosélytisme sous un habillage culturel.

« L’engagement d’institutions civiles est une garantie scientifique et médiatique avec les soutiens : -- Saint-Siège : Bibliothécaire apostolique vaticane, Comité pontifical des Sciences historiques. - Jérusalem : Consulat de France -France : Ministère de la Culture, Service des Commémorations nationales, Ambassade de France près le Saint-Siège, Institut de France, Archives nationales, Bibliothèque nationale, Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque des Dominicains de Colmar et de la Biennale d’Art contemporain à Lyon, Bibliothèque du Saulchoir, Le Jour du Seigneur et KTO, les Éditions du Cerf, l’Archidiocèse de Paris ».

La République serait-elle redevenue la Fille aînée de l’Eglise ?

Ces manifestations respectent-elles la loi de séparation des Eglises et de l’Etat ?

En quoi consistent « les soutiens » affichés ? Les subventions au culte sont interdites par la loi de 1905. Les dominicains en bénéficient-ils ? On se souvient de nombreux précédents, même pour les Dominicains : c’est ainsi que le 2 février 2000, le maire de Lyon Raymond Barre, avait fait voter une subvention de 10 000 F à l’ « Association pour l’Histoire de l’Ordre de Saint Dominique en Europe pour l’organisation d’un colloque « Les artistes et le rétablissement de l’Ordre des Prêcheurs en France au XIXème siècle ». (délibération 99/4721)

Une enquête est ouverte.

note : Michel Noir – maire de Lyon - 1986-95 - En 1996 : il doit quitter la vie politique après sa condamnation en appel pour recel d’abus de biens sociaux.

-----------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°24 - juillet 2014

"Pamphagus et Hylactor dialoguent

de la peinture murale

Prologue : Qui sont Pamphagus et Hylactor ?

Deux chiens mis en scène par Bonaventure Des Périers dans le quatrième dialogue de son Cymbalum Mundi (note), deux chiens faisant partie, d’après la mythologie grecque, de la meute du chasseur Actéon.

Actéon ayant commis l’indécence criminelle d’avoir contemplé la déesse Diane, nue, au bain, fut puni par celle-ci et transformé en cerf que les chiens de sa meute déchirèrent à pleines dents.

Pamphagus et Hylactor auraient hérité du don de la parole parce qu’ils avaient dévoré la langue d’Actéon.

Le Cymbalum Mundi est généralement analysé, de nos jours, comme une œuvre cryptée par prudence, mais séditieuse politiquement et antichrétienne, dirigée autant contre les catholiques que contre les réformés : l’auteur de la lettre – préface ne se fait-il pas appeler Thomas du Clévier, anagramme de : Thomas l’Incrédule ?

Hylactor, l’aboyeur, représenterait Etienne Dolet, Pamphagus, dévore tout, pourrait être Des Périers lui-même, c’est l'hypothèse retenue ici.. Ils ont tout compris des vices du monde dans lequel ils vivent mais ne trouvent personne qui puisse ou veuille entendre leurs paroles dont l’expression est dangereuse. Hylactor en souffre : « C’est une grande peine que de se taire, surtout pour ceux qui ont beaucoup de choses à dire, comme moi ». Pamphagus l’invite à la prudence :« J’aime mieux me taire… » et à rejoindre le troupeau : « A présent, il est temps de nous en retourner auprès de nos gens : allons les retrouver ! Mais il faut faire semblant d’avoir bien couru et travaillé ; et d’être hors d’haleine … ». Mais son ami n’y tient plus : « Ne parlerai-je donc pas aujourd’hui ?» Pamphagus conclut : « Ce folâtre d’Hylactor ne saura pas se retenir de parler, afin que le monde parle aussi de lui ! »

note : Lire le Cymbalum dans la savante édition de L. Calvié (Edit. Anacharsis 2002)Cf. La Doloire n° 12- juin 2008 « Un procès odieux ouvert contre Dolet » – ou sur le site « www.amis-etienne-dolet.fr. ou sur les Actes du Colloque 2009, la contribution de Laurent Calvié.

Dialogue

Hylactor (d’une voix forte) : Dis-moi, Pamphagus, toi qui, en d’autres temps, as été secrétaire de la sœur du Roi, sauras-tu me donner des nouvelles de ce projet de peinture du « Banquet des Humanistes » que mes amis me promettent depuis si longtemps ? C’est bien là que je vais voir si ma renommée a traversé les âges.

Pamphagus (d’un ton modéré) : Ne crie pas, cher Hylactor. Nos maîtres n’aiment pas, ne les dérangeons pas.

Hylactor (agité) : C’est que je suis mécontent. Sais-tu bien que le Consulat avait décidé il y a un siècle d’élever un monument à ma gloire et à la liberté de pensée ? Mais ce projet n'a pas abouti à cause de mes ennemis. Quelle joie ce serait pour moi d’apparaître sur une fresque, en compagnie de nos amis. Alors quelles nouvelles ?

Pamphagus : Aucune.

Hylactor( menaçant) : J’enrage. Attention, Hylactor, il mord.

Pamphagus : Calme-toi. Ne vas surtout pas faire de tes fredaines, ce que tu appelles « les folies de tes nuits attiques ».

Hylactor : « M’attrape qui pourra m’attraper ! »

Pamphagus : Oui, c’est ce que tu disais. Sauf qu’ils t’ont bien attrapé. Je t’avais averti. la fortune est capricieuse : « On te tiendra en fort grande admiration pendant un temps, on te prisera beaucoup, tu mangeras de bons morceaux, tu seras bien servi de tout…mais… je ne sais si à la fin, on ne se lassera point de toi ».

Hylactor : C’est vrai. Ils n’ont pas supporté que je parle. Tu sais bien puisque tu m’as aidé à la correction du premier tome de mes Commentaires sur la Langue latine que j’ai toujours réclamé la liberté de penser, d’écrire et d’imprimer.

Pamphagus : Je sais, c’est bien pourquoi ton nom est resté à l’honneur. D’autant que les ennemis de la libre parole n’ont pas disparu. Un de nos amis pense qu’un dénommé Big Brother, grand ami de la finance, et un autre du nom de Google, remplissent cet office ; ils surveillent, ils espionnent et censurent tout (note).

Hylactor : Tu m’inquiètes, Pamphagus. Dis-moi : qu’attendre du Consulat, à la fin ? J’entends parler d’austérité.

Pamphagus : Ne cédons pas à cette inquiètude. La cité de Lyon est riche, le Consul s'est toujours plaint des impositions du Souverain mais nous connaissons ses largesses qui ne nous plaisent pas toutes. A notre tour d’en bénéficier. Son Premier Ministre à qui nous avons affaire est docteur en médecine, comme notre ami Rabelais, n’est-ce pas de bon augure ?

Hylactor : Par Hercule, il le faut. Dis-leur que j’ai toujours payé mon dû au Trésorier public ! Allons, de ce pas, à la taverne, dresser une première liste des invités au Banquet des Humanistes, un verre à la main.

note : Cf dans ce bulletin, l'article sur la liberté d'expression

----------------------------------------------------------------------------------------

La Doloire Bulletin de l'Association Laïque Lyonnaise des Amis d'Etienne Dolet - n°23 - mai 2014

" Lyon et l’illustration de la langue française à la Renaissance "

Le titre de cette page est celui des Actes d’un colloque universitaire tenu en 2000, sous la direction de Gérard Defaux (note 1) –. (publié par ENS Editions – 2003 – 542 pages).

On y découvre le rôle important des humanistes de Lyon, natifs ou non de cette ville, les François Rabelais, Clément Marot, Etienne Dolet, Maurice Scève, Sébastien Gryphe, Jean de Tournes et bien d’autres, - écrivains et imprimeurs – ,dans l’essor et la gloire de la langue française évinçant les langues locales, tel le franco-provençal à Lyon.

Pourquoi Lyon eut-elle cette importance ? Parce que cette ville, sous la Renaissance, de par son autonomie relative, sa position géographique et sa richesse, était devenue presque une capitale, en raison des nombreux et longs séjours de François Ier, de sa cour et des hommes de lettres.

Ainsi le français l’emporte : « il est clair que le vieux parler lyonnais ne peut plus apparaître dès lors que comme une curiosité ou une vieillerie » écrit le professeur de Lyon II, Gabriel-André Pérouse (note 2) . La volonté du Roi ne faisait pas de doute : l‘édit de Villers-Cotterêts d’août 1539, proscrivant le latin des actes administratifs et judiciaires, rendait obligatoire l’usage du français. Pour François Ier, la généralisation du français était un instrument de l’unification du royaume et les humanistes se trouvent au premier rang des combattants.

Mais, poursuit Gabriel-André Pérouse : « Je ne vois toujours pas très bien quelle langue parlait Erasme avec les gracieuses chambrières lyonnaises qu’il évoque dans son colloque Les Auberges, sans doute un français véhiculaire comme notre pseudo américain d’aujourd’hui. » (note 3) Mais le français fait sa route.

note 1 : Gérard Defaux- 1937-2004 – professeur depuis 1981, à Johns Hopkins University, a été le grand spécialiste de Clément Marot.

note 2 : Gabriel-André Pérouse – 1929-2005 – professeur à Lyon II, présida à l’édition savante des « Contes amoureux par Mme Jeanne Flore » en 1980. Il a cautionné, par la suite, l’hypothèse du professeur Claude Longeon, le meilleur connaisseur de Dolet, suivant laquelle Dolet fut l’auteur de plusieurs de ces contes. Cf. La Doloire n° 3 de mai 2003.

note 3 : Une page du colloque évoqué d’Erasme a été publié dans le n° 16 de La Doloire février 2010

Dolet, « Ministre de la Culture »

La première grande œuvre littéraire moderne en français est due à Rabelais qui publie – à Lyon où il est médecin à l’hôpital du Rhône – Pantagruel en 1532. A cette date, Dolet, jeune étudiant à Toulouse, ne veut qu’être un nouveau Cicéron! Exilé de cette ville, il se réfugie à Lyon, gagne sa vie comme correcteur d’imprimerie chez Gryphe, se lie d’amitié avec Rabelais et Marot dont il subit si bien l’influence qu’il vire de bord et lance sa déclaration tonitruante de dévotion à la France et à la promotion du français en 1540.

J’emprunte les lignes suivantes à la contribution (note 4) de Gérard Defaux (souligné par moi).

« Quant à Etienne Dolet, il apparaît ici non seulement parce qu’il a passé à Lyon les années les plus fécondes de sa trop courte et tragique existence, non seulement parce que son chemin a croisé celui de Marot et Rabelais […] mais parce qu’il incarne mieux que personne les ambiguïtés du combat linguistique qui définit son époque.[…]

Si, comme il le souligne fort justement, le latin n’est pas abandonné - il ne le sera jamais - , il se double maintenant chez lui d’un égal souci de promouvoir, de servir, d’ « illustrer » le français. Dolet prend tellement le pouls de son époque, il est tellement un observateur né, un homme d’affaires, un libraire et un imprimeur averti, en fait un politique qui s’ignore, que le virage qu’il opère se situe à peu de chose près au moment où Robert Estienne publie son Dictionnaire Françoislatin et François Ier son fameux édit de Villers-Cotterêts.|…]

Cette obsession du modèle et de l’exemple (note 5) n’a cependant pas empêché Dolet de jouer à Lyon et au-delà, un rôle de premier plan dans la « défense » et l’ « illustration » de la langue française…

Il a en fait su se donner des moyens d’action supérieurs à ceux de ses prédécesseurs. Et il possédait une énergie singulière, une force, une obstination, un entêtement que les autres ne possédaient pas au même point. Pendant une bonne dizaine d’années, Dolet a su d’une manière dont l’ampleur et l’efficacité n’ont fait que croître avec le temps, exploiter toutes les ressources qu’offrait l’art nouveau et « divin » de l’imprimerie…Il a su mieux que personne ne rien perdre de l’élan créé par ses devanciers, faire fructifier l’héritage et le transmettre grossi, fortifié, embelli. A la fois auteur, éditeur, libraire et imprimeur, authentique professionnel du livre, il a, sur le marché lyonnais – et bien au-delà – exercé en dépit des jaloux une influence dont l’importance est considérable. Comme il en a lui-même eu claire conscience, le privilège royal obtenu à Moulins, en mars 1538, lui a permis de « proffiter de plus en plus au bien public » - en publiant tous les « bons livres » - ouvrages « antiques, ou modernes, naïfs ou translatés. » - qu’il reconnaissait « sortir de bonne forge » française, latine ou italienne. Il lui a en fait donné la possibilité de définir, en ces années décisives entre toutes, une véritable politique culturelle française, d’assumer à Lyon, sans que personne ne le lui ait bien sûr demandé, le rôle d’une sorte de ministre délégué au Livre, à la Langue et à la Culture – à ce que lui-même appelle avec bonheur l ’« illustration de la France ».

note 4 : « Vivre je veulx pour l’honneur de la France »Marot, Tory, Rabelais, et le cas Etienne Dolet- p. 41 a7-449

note 5 : Allusion au fait que Dolet s’est inspiré de ses devanciers amis ou non parfois jusqu’au plagiat

Bulletin n°23 - mai 2014

Bulletin n°24 - juil 2014

Bullletin n°25 - jan 2015

Bulletin n°26 - mars 2015

Bulletin n°27 - déc 2015

Bulletin n°28 - avr 2016

AUTRES ARTICLES PARUS DANS LA DOLOIRE

Crédits

1509 - 1546

Humaniste imprimeur, mort sur le bûcher